その名の通り水のような宝石です

アクワマリンはその名の通り水のような見た目の宝石です。『アクア』+『マリン』ですから、あまりにストレートなネーミング。「そのままやないか~い!」って誰もが思ったことがあるでしょう。僕も「もうちょっと捻ったらいいのに」と思ったこともあります。でもあることに気づいてから、「まさにその通り! ナイスなネーミング!」と思うようになりました。

で、何に気づいたかというと……本当に水のような宝石だと気づいたんです。そのままやないか~い!!

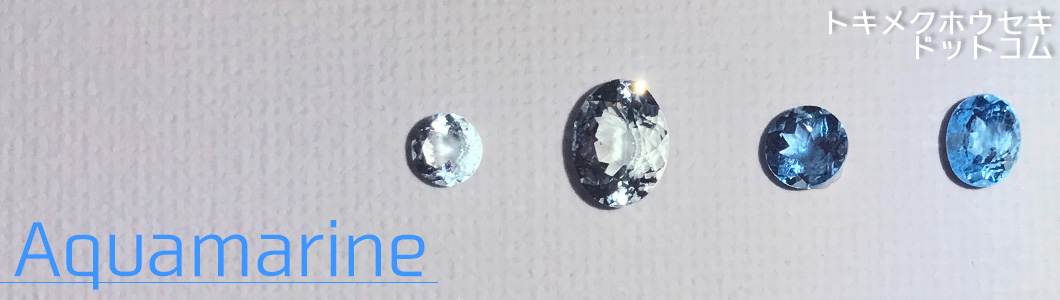

みなさん、じっくり見たことありますか? 色が水色だからアクワマリンと名づけられたと思っていませんか? 色だけじゃないんですよ、水っぽいのは。輝き方も水みたいなんですよね~。

とくにルーペで見ながら石を動かすと、まるで揺れる水面に陽光が輝いているようです。もしくは、水の中から日が射しこむ水面を眺めているような気分になることもあります。

それに水の中って、屈折で物が歪んで見えるじゃないですか。ああいう感じもあるんですよね。で、つやがあって、水のような潤いを感じるんですよね。さらに透き通った綺麗な石が手に入りやすい宝石だから内包物がなくて、それも水っぽさに拍車をかけています。

そのことに気づいてから、僕にとってアクワマリンはとても魅力的な宝石になりました。値段も比較的リーズナブルだし、誕生石ということもあって、原石やルースを集めています。

こう見えてエメラルドの仲間です

そんなアクワマリンですが、実は鉱物としてはベリルといって、エメラルドとは色違い。同じ石です。

片やアクワマリンは透明感があって水のようなのに、もう一方のエメラルドは傷やインクルージョンが比較的多く、全然違う石に見えます。なのに同じ石ってどういうこと!? 昔の人もまさか同じ石だなんて思わなかったから、別々の名前をつけました。

で、同じ石なのにどうして色だけじゃなくて、傷の多さなどの特徴も違うのかっていうと、その色になる条件が違うから。アクワマリンの色の要因となっているのは微量の鉄で、エメラルドはクロム(バナジウムの場合もあるけど基本クロムみたいです)。ベリルとクロムが結びつくのはかなり特殊な条件の場合だけで、だからエメラルドの方が稀少なんです。

同じベリルの中でもピンク色のモルガナイトは、輝き方とかみずみずしさがアクワマリンととてもよく似ています。だからきっとエメラルドもアクワマリンと同じ透明度と傷のなさなら、輝き方とかは似ているんでしょうね。

アクワマリンの評価基準

アクワマリンの評価は案外、難しいです。まぁ色石ですから、まず色の濃さと鮮やかさを見るのは基本です。ところがこの次に何を見るべきかというと、透明度は高くて当たり前だしインクルージョンもないのが当たり前みたいなところがあるから、総合評価として綺麗だから買っちゃえみたいなことが通用しにくいんです。

ただ一つ言えることは、そんなアクワマリンでも、大粒となるとそんなにたくさんは採れません。目安として10ct以上なら稀少性がグンと高まります。

それと、基本的にアクワマリンは色の改善を目的とした加熱がおこなわれています。でも加熱されていないアクワマリンが高く取引されているわけでもありません。だから非加熱とか無処理とか書いて販売されていること自体、ほとんどありませんし、非加熱の分析書付きで販売されているのなんて見たことがありません。なので非加熱や無処理の石が欲しいという方にはアクワマリンはお勧めできません。

ということで、転売目的には向かない宝石です。宝石買取に持って行ってもアクワマリンには値段がつかず、地金にしか金額がつきません。

ただしサンタマリア・アクワマリンという紺に近い青色のアクワマリンはとても稀少です。元々ブラジルのミナス・ジェライス州にあるサンタ・マリア・デ・イタビラという鉱山から産出していたもので、その後アフリカのモザンビークからも似た色のアクワマリンが見つかり、サンタマリア・アフリカーナと呼ばれていましたが、もうどっち産でもサンタマリアと呼ばれています。で、このサンタマリア・アクワマリンは人気も高く、1ct未満でも高く評価されます。

ちなみに今さらですが、「アクワマリン」というのは宝石業界での呼称で、一般的には「アクアマリン」と呼ばれています。なので通ぶりたい人は「アクワマリン」と呼びましょう。

アクワマリン(アクアマリン)のスペック

英名:Aquamarine

和名:藍柱石、藍玉、緑柱石

成分:Al2Be3[Si6O18]

色:淡青、淡緑青、紫青

透明度:透明

結晶系:六方晶系

モース硬度:7.5~8

比重:2.71

屈折率:1.57~1.58

複屈折率:0.005

多色性:はっきりした二色性

偏光性:あり